ご案内 |

プラン |

飲食店 |

観光 |

イベント |

イーホテルワラビのブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

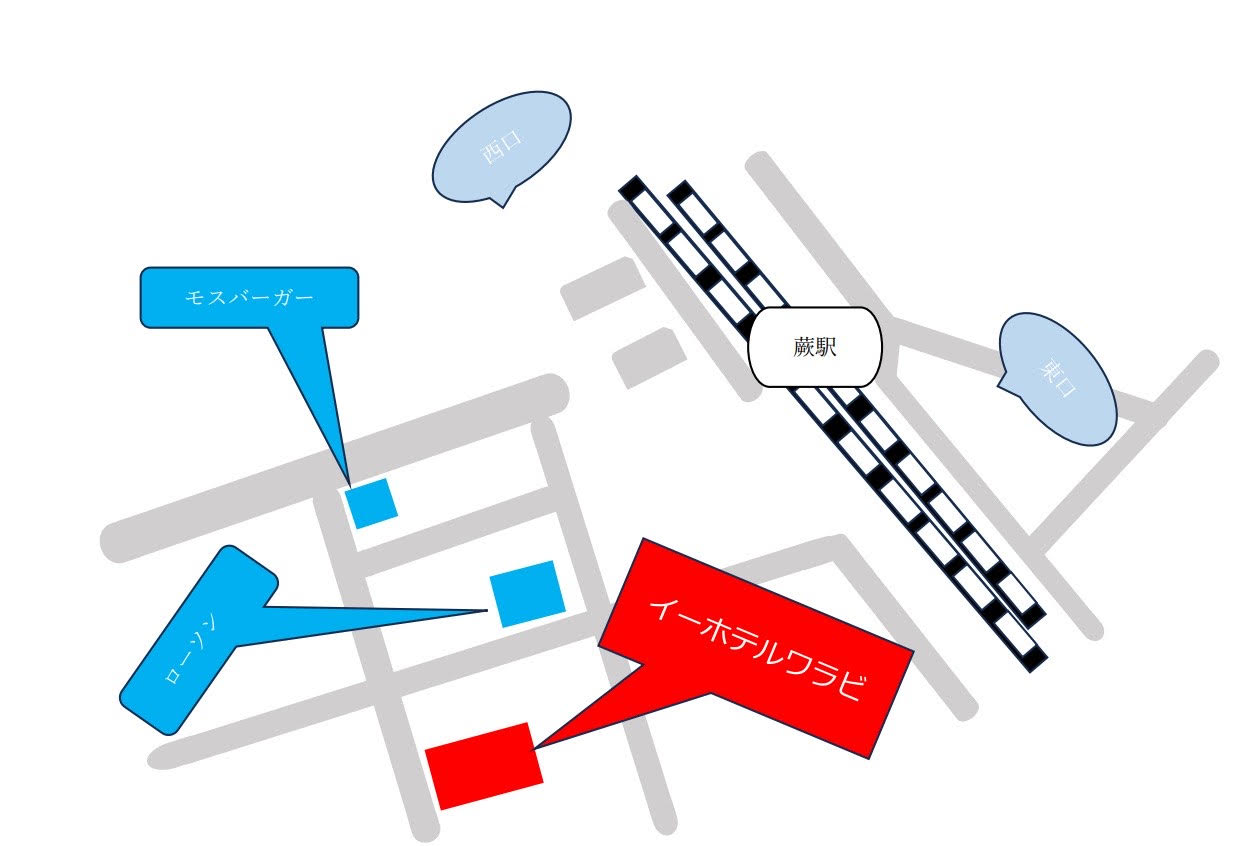

当ホテルは JR蕨駅から徒歩2分 のビジネスホテルとして、

出張やイベント、観光など さまざまなシーン でご利用いただいております。

「蕨・エリアでビジネスホテルを探している」という方は、

ぜひご参考までにチェックしてみてください。

イーホテルワラビのブログをご覧頂きまして、ありがとうございます。

本日は蕨の歴史についてご紹介させていただきます。

埼玉県蕨市は日本で最も面積の小さい市でありながら、

その歴史は驚くほど深い物が有ります。

遡れば、弥生時代の遺跡が発見され、

この地に人々が暮らしていたことが分かっています。

奈良・平安時代には武蔵国の一部として発展し、

中世には戦国武将たちの争いの舞台にもなりました。

江戸時代には中山道の宿泊場「蕨宿」として栄え、

多くの旅人が行き交う街へ。

明治以降は近代化の波を受け、

現在は首都圏として発展を続けています。

本記事では、そんな蕨の歴を弥生時代から現代まで紐解き。

町の変化や文化の魅力に迫ります。

![]()

◆ 弥生時代 ◆

■ (300~500年) 蕨に人が住み始める(金山遺跡)

◆ 平安時代 ◆

■ 998年 寺伝によれば、三学院が創建したという

◆ 室町時代 ◆

■ 1352年 文献上、初めて「わらび」が見られる

(「賀上家文書」に「蕨郷上下」と記載される)

■ 1457年 渋川義鏡(よしかね)が関東探題に任命され、蕨城主になる。

■ 1524年 蕨城が落城する(1526年ともいわれている)

■ 1567年 蕨城主の渋川氏が上総国(千葉県)三舟山で戦死

■ 1591年 徳川家康が三学院に寺領20石を寄進

◆ 江戸時代 ◆

■ 1612年 蕨に宿場が作られたという

■ 1694年 三学院にある子育地蔵がつくられる

■ 1725年 蕨宿が火事となる

■ 1826年 塚越村の高橋新五郎が織物業を始めたという

■ 1861年 皇女和宮が蕨宿の本陣で休憩する

◆ 明治時代 ◆

■ 1870年 石川直中が蕨宿に郷学校を開校する

■ 1872年 新学校制度が始まり、

「蕨郷学校」が「第二十九番小学校」となる(今の北小学校)

■ 1878年 塚越村に「第四十三番小学校」ができる(今の東小学校)

■ 1889年 蕨宿と塚越村が合併して蕨町となる

■ 1893年 蕨駅ができる

■ 1910年 蕨町が台風により大水害にあう

■ 1911年 蕨町の18社の神社を合祀して和楽備神社となる。

また、蕨町に電灯がつき、電話がひかれる

◆ 大正時代 ◆

■ 1915年 「ワラビ」を図案化した紋章が画家の間宮孝太郎によって考案。

■ 1923年 関東大震災がおこる

◆ 昭和時代 ◆

■ 1932年 赤羽から大宮まで電車が走る

■ 1945年 蕨町が3回空襲され、50人が亡くなる

■ 1946年 第1回「成年式」が行われる

■ 1951年 第1回「機まつり」開催

■ 1959年 蕨町が蕨市となる

■ 1984年 第1回「宿場まつり」開催

◆ 平成時代 ◆

■ 1989年 蕨のマスコットキャラクター(市制30周年記念)「ワラビー」くん登場

2010年 蕨のマスコットキャラクター(市制50周年記念)

「Angel WaraBU-!!」(エンジェルわらぶー)登場。

また、蕨市の頭文字「わ」をモチーフとしたシンボルマークが決定

![]()

蕨は弥生時代から現代まで、

長い歴史の中で宿泊場として発展し、

多くの人々が行き交う街でした。

現在もその名残を感じられる場所が点在し、

歴史好きにはたまらない魅力が有ります。

そんな蕨を訪れる際には、

アクセス良好で駅近の蕨のビジネスホテルが便利です。

出張での滞在にも最適で無料朝食付きのプランがあるホテルなら、

朝からしっかりエネルギーチャージも可能。

歴史散策やビジネス利用にぴったりの蕨で、

快適な滞在を楽しんてみてはいかがでしょうか。

蕨の歴史を垣間見る事で

蕨がちょっと好きになったのではないでしょうか。

出張中や旅行でお越しの際

お時間をみつけて、駅前からバスに乗って

人気のスポットでもある三学院や和楽備神社などを訪れ

息抜きに歴史に触れてみるのもおすすめです。

#蕨ビジネスホテル

#徒歩二分

#格安

#朝食付き

#レイトチェックアウト

#蕨イベント

#たまアリ

#駅近

#アクセス良好

#便利

#リーズナブル

#お得

#人気

#ランキング

#おすすめ

#口コミ高評価